歴史のまちかんなべ

HOME > 神辺遺産制度基盤事業-歴史文化を活かした町づくり- > 歴史のまちかんなべ

歴史のまちかんなべ

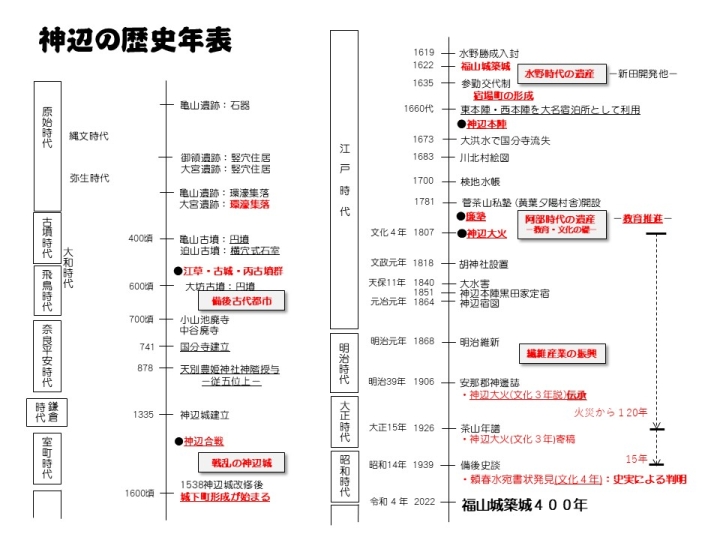

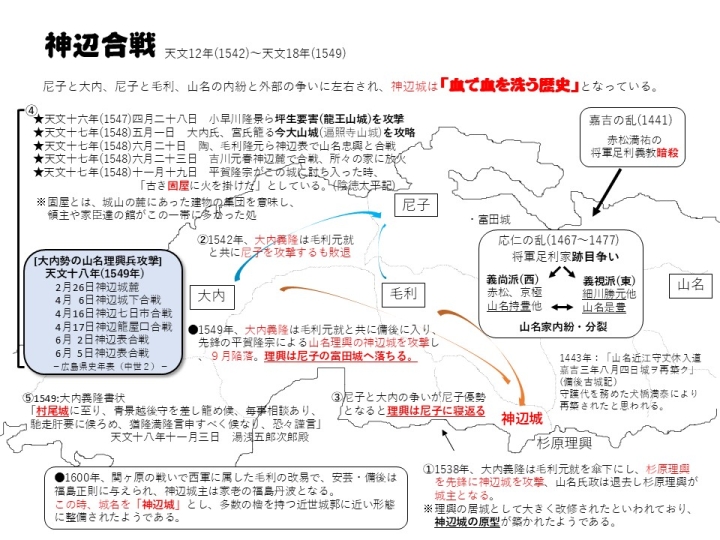

神邊は、日本書紀に曰く、天別豊姫神社の神戸の地として、また、古墳・遺跡が多く、近年、前方後円墳のような地形が相次ぎ確認されていることから、備後国の1大集落を形成していたことがうかがえる。黄葉山に「城」が築かれてからは「合戦」が繰り返され、福島改易、水野勝成の入封、福山城築城によって、城下町から宿場町へと変遷し、現存する「本陣」「廉塾」「神辺宿のまちなみ」が歴史のまちかんなべを蘇らせる。

PDFファイルを表示

PDFファイルを表示

神辺本陣

神辺本陣

「参勤交代の制」により、江戸に通じる主要な街道には宿駅が定められた。福山藩にとって高屋宿、神辺宿、今津宿の3か所は、幕府御用・参勤交代大名・公家衆等の通行を支障なく果たさなければならず、最も努力を払わなければならなかった宿駅であった。その為、宿駅の総責任者として宿庄屋を置き、通行者宿泊のための本陣を指定した。神辺宿には、東本陣、西本陣が置かれ、現在西本陣が残っている。

PDFファイルを表示

PDFファイルを表示

参勤交代と神辺本陣の役割~動画~

「参勤交代の制」により、江戸に通じる主要な街道には宿駅が定められた。福山藩にとって高屋宿、神辺宿、今津宿の3か所は、幕府御用・参勤交代大名・公家衆等の通行を支障なく果たさなければならず、最も努力を払わなければならなかった宿駅であった。その為、宿駅の総責任者として宿庄屋を置き、通行者宿泊のための本陣を指定した。神辺宿には、東本陣、西本陣が置かれ、現在西本陣が残っている。

PDFファイルを表示

PDFファイルを表示参勤交代と神辺本陣の役割~動画~

廉塾ならびに菅茶山旧宅

廉塾

廉塾は、菅茶山の創始した塾で、初めは黄葉夕陽村舎と呼び、後ち福山藩に請うて藩校となり廉塾とした。

昭和28年に菅茶山旧宅とともに「国指定特別史跡」、平成26年に菅茶山関係資料が「国指定重要文化財」に指定された。

PDFファイルを表示

PDFファイルを表示

廉塾を訪れた文化人と化政文化の隆盛~動画~

廉塾は、菅茶山の創始した塾で、初めは黄葉夕陽村舎と呼び、後ち福山藩に請うて藩校となり廉塾とした。

昭和28年に菅茶山旧宅とともに「国指定特別史跡」、平成26年に菅茶山関係資料が「国指定重要文化財」に指定された。

PDFファイルを表示

PDFファイルを表示廉塾を訪れた文化人と化政文化の隆盛~動画~

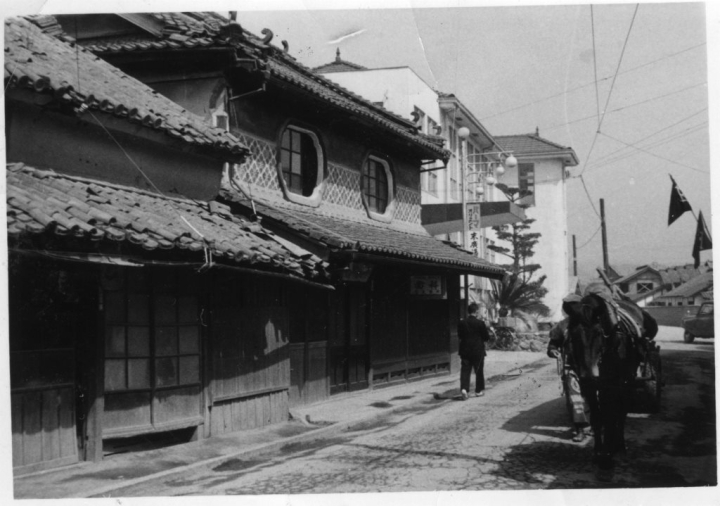

神辺宿

山陽道神辺宿は、京・大阪~長崎の中間に位置する宿場町で、今なお参勤交代大名や長崎奉行関係役人などの公用通行者が利用した西本陣(現神辺本陣)や民家が往時の様相を残し、また東本陣跡地近くには菅茶山の廉塾と居宅があり、江戸、京、大阪をはじめとして東北から九州まて、数多くの著名な詩人、儒学者、画家などが廉塾を訪れている。江戸時代後期、山陽道を通しての文化交流が、地方にあって優れた教育・文化・芸術の拡がりを築いている。

大きく表示

大きく表示

神辺宿のまちなみ~動画~

大きく表示

大きく表示神辺宿のまちなみ~動画~