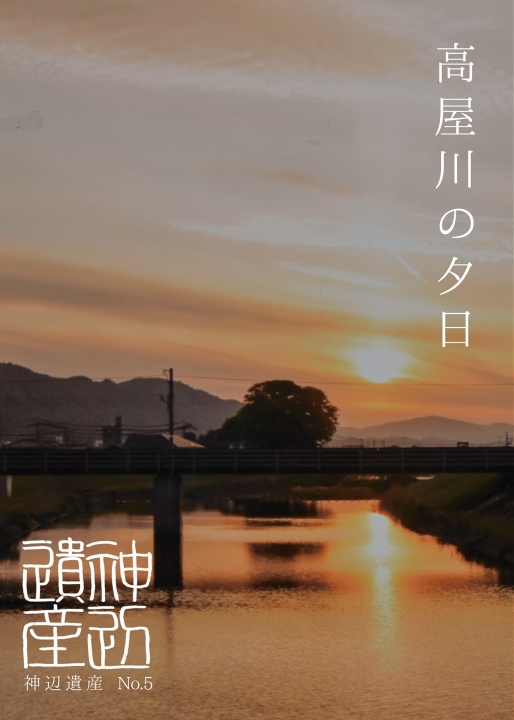

神辺遺産の認定

HOME > 神辺遺産制度による賑わいと活力あるまちづくり事業 -神辺遺産制度- > 神辺遺産の認定

第2回 神辺遺産の認定(2024.9.27)

6月10日、第2回神辺遺産選定委員会を開催し、推薦のあった4物件と新たに1件を追加した計5件を選定し調査委員会に諮問(調査依頼)した。9月23日、調査委員会の審議結果の報告を受け、9月27日、「神辺遺産認定委員会」は、第2回神辺遺産として4件を認定した。

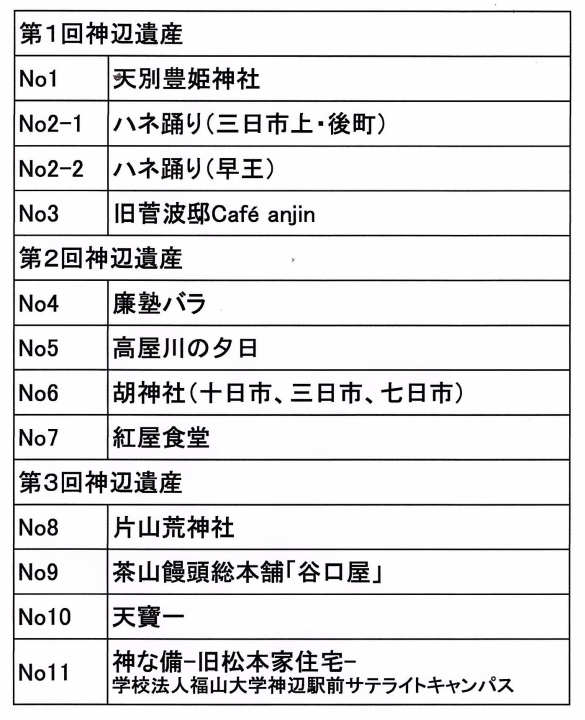

認定No4 廉塾バラ(生態系・植物)

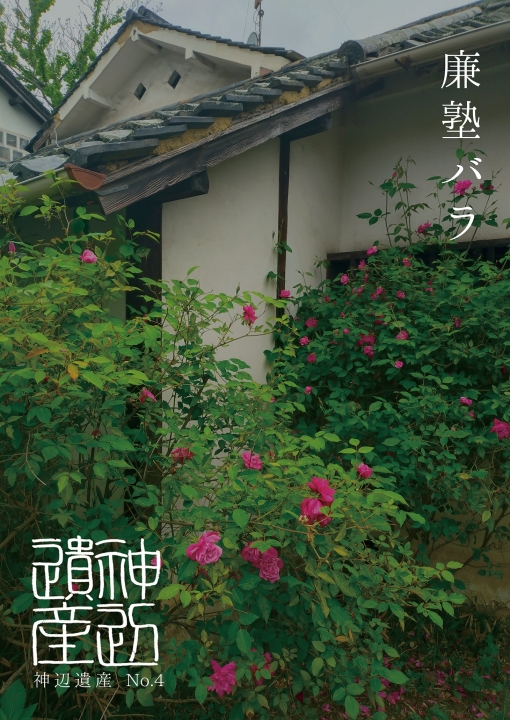

認定No5 高屋川の夕日(自然・景観)

認定No6 胡神社(十日市・三日市・七日市)

認定No7 紅屋食堂(食文化・歴史的建築物)

選定案件の荒神社については、地域に多く存在しており、資料不足・調査不足で「暫定候補」として次回選定委員会で再審議となった。

認定式は、11月16日(土)開催の第7回地域遺産フォーラムの中で行う。

●認定4 廉塾バラ

国特別史跡「廉塾ならびに菅茶山旧宅」の中門前で、庚

申バラの一種が「発見」 された。古文書などから、菅

茶山が見たバラとも考えられる。地域住民はこれを「廉

塾バラ」と名付け、2024年6月には「廉塾バラを愛する

会」を結成して継承体制を整えた。各地で接ぎ木や挿木

の講座が頻繁に開催され、旧街道沿いや小学校、駅前な

ど地域各所に植栽されている。廉塾バラを通じて、地域

住民が地域を思い自ら動く機運も醸成されつつある。

●認定5 高屋川の夕日

領家橋付近で、鉄道(鉄橋)と高屋川に夕日が溶け込む

風景は、多くの画家や写真家らの心をとらえる。市指定

天然記念物である「早田荒神社のムクノキ」を背景に、

神辺の原風景の1つとして人々の記憶を喚起する。葛原

しげる作詞の名歌「夕日」は、生家(現在の神辺町八尋

)あたりの風景とされるが、これを思い起こさずにはい

られない。現実と心像が混沌として、1つの「神辺」を

物語る風景であり、認定物件に相応しい。なお、神辺遺

産制度で重要な継承主体を明確にすることはできないた

め、ここで、神辺遺産の趣旨に概ね同意する人として、

「神辺人(かんなべびと)」を提唱し、これを継承主体

として設定した。

●認定6 胡神社(十日市・三日市・七日市)

胡(恵比寿、戎など)信仰は日本全国各地にあり、様

々に祭事が執り行われる。経緯は伝承のみで不明なこ

とが多いが、商売繁盛をはじめ、地域安全、家内安全

などを願い、広く地域住民に親しまれている。旧西国

街道神辺宿では江戸期の三市にそれぞれ祠が残り、年

に一度の例祭が行われる。各祠は江戸期から続くと考

えられね修理を重ねたり、移設されたりしているが、

三者三様の組織をもち、それぞれの形と思いで今に継

承している。同じ民間信仰である荒神社と結びついて

維持されている。旧街道沿いの商店は少なくなったが、

現代生活に沿う形で3つが揃って継承されている。

●認定7 紅屋食堂

旧街道沿いで唯一昭和中期から一般向けに営業を続け

る大衆食堂で、大正期の2階建ての蔵を改築したもの

である。なまこ壁と白漆喰の建築は神辺宿の典型であ

る一方、正面の窓配置は独特である。1953(昭和28)

年に現当主の先代が屋号(由来不明)と店舗を引き継

いだ。「中華そば」や持ち帰りもできる「関東煮」が

が名物であり、現在二代目当主(1953年~)と三代

目(2000年~)が昼夜営業を続けている。地域にお

ける古建築の存在可能性を示すとともに、地域の食文

化を今に伝える貴重な物件である。年代を問わず地域

の人々の胃袋を掴み続けている。

認定No4 廉塾バラ(生態系・植物)

認定No5 高屋川の夕日(自然・景観)

認定No6 胡神社(十日市・三日市・七日市)

認定No7 紅屋食堂(食文化・歴史的建築物)

選定案件の荒神社については、地域に多く存在しており、資料不足・調査不足で「暫定候補」として次回選定委員会で再審議となった。

認定式は、11月16日(土)開催の第7回地域遺産フォーラムの中で行う。

●認定4 廉塾バラ

国特別史跡「廉塾ならびに菅茶山旧宅」の中門前で、庚

申バラの一種が「発見」 された。古文書などから、菅

茶山が見たバラとも考えられる。地域住民はこれを「廉

塾バラ」と名付け、2024年6月には「廉塾バラを愛する

会」を結成して継承体制を整えた。各地で接ぎ木や挿木

の講座が頻繁に開催され、旧街道沿いや小学校、駅前な

ど地域各所に植栽されている。廉塾バラを通じて、地域

住民が地域を思い自ら動く機運も醸成されつつある。

●認定5 高屋川の夕日

領家橋付近で、鉄道(鉄橋)と高屋川に夕日が溶け込む

風景は、多くの画家や写真家らの心をとらえる。市指定

天然記念物である「早田荒神社のムクノキ」を背景に、

神辺の原風景の1つとして人々の記憶を喚起する。葛原

しげる作詞の名歌「夕日」は、生家(現在の神辺町八尋

)あたりの風景とされるが、これを思い起こさずにはい

られない。現実と心像が混沌として、1つの「神辺」を

物語る風景であり、認定物件に相応しい。なお、神辺遺

産制度で重要な継承主体を明確にすることはできないた

め、ここで、神辺遺産の趣旨に概ね同意する人として、

「神辺人(かんなべびと)」を提唱し、これを継承主体

として設定した。

●認定6 胡神社(十日市・三日市・七日市)

胡(恵比寿、戎など)信仰は日本全国各地にあり、様

々に祭事が執り行われる。経緯は伝承のみで不明なこ

とが多いが、商売繁盛をはじめ、地域安全、家内安全

などを願い、広く地域住民に親しまれている。旧西国

街道神辺宿では江戸期の三市にそれぞれ祠が残り、年

に一度の例祭が行われる。各祠は江戸期から続くと考

えられね修理を重ねたり、移設されたりしているが、

三者三様の組織をもち、それぞれの形と思いで今に継

承している。同じ民間信仰である荒神社と結びついて

維持されている。旧街道沿いの商店は少なくなったが、

現代生活に沿う形で3つが揃って継承されている。

●認定7 紅屋食堂

旧街道沿いで唯一昭和中期から一般向けに営業を続け

る大衆食堂で、大正期の2階建ての蔵を改築したもの

である。なまこ壁と白漆喰の建築は神辺宿の典型であ

る一方、正面の窓配置は独特である。1953(昭和28)

年に現当主の先代が屋号(由来不明)と店舗を引き継

いだ。「中華そば」や持ち帰りもできる「関東煮」が

が名物であり、現在二代目当主(1953年~)と三代

目(2000年~)が昼夜営業を続けている。地域にお

ける古建築の存在可能性を示すとともに、地域の食文

化を今に伝える貴重な物件である。年代を問わず地域

の人々の胃袋を掴み続けている。